Colección Alberto Cruz

A través de su colección, Alberto Cruz promueve la preservación, investigación y difusión del arte dominicano generando diálogos y conexiones con el contexto internacional.

Su presencia en consejos nacionales e internacionales de diversas instituciones supone un apoyo estratégico a la creación dominicana. Entre ellos, destacan el Consejo Nacional de Mecenazgo de la República Dominicana, el Voluntariado de arte del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo o, a nivel internacional, el Latin American Circle del Guggenheim en Estados Unidos, el Consejo Internacional de Mecenazgo de la Fundación Museo Reina Sofía, en España, entre otros.

Por otro lado, con el objetivo de promover el conocimiento del arte dominicano y la presencia de artistas locales en la escena artística global, la colección colabora regularmente con exposiciones nacionales e internacionales, realiza donaciones a instituciones artísticas y está abierta a solicitudes de investigación en sus fondos.

Para cualquier consulta:

info@fundacionalbertocruz.com.do

Recorrido por la colección

Iniciada a mediados de la década de 1980, la colección Alberto Cruz recorre la historia del arte dominicano desde finales del siglo XIX hasta el presente poniendo en valor la creación de los artistas del país así como de su diáspora, de la región Caribe y de Latinoamérica. Un relato de encuentros culturales, de identidades, de crítica política y social con el interés de preservar la idiosincrasia cultural dominicana, sus inquietudes y anhelos en su proyección de futuro como sociedad, y de establecer puentes con el panorama internacional.

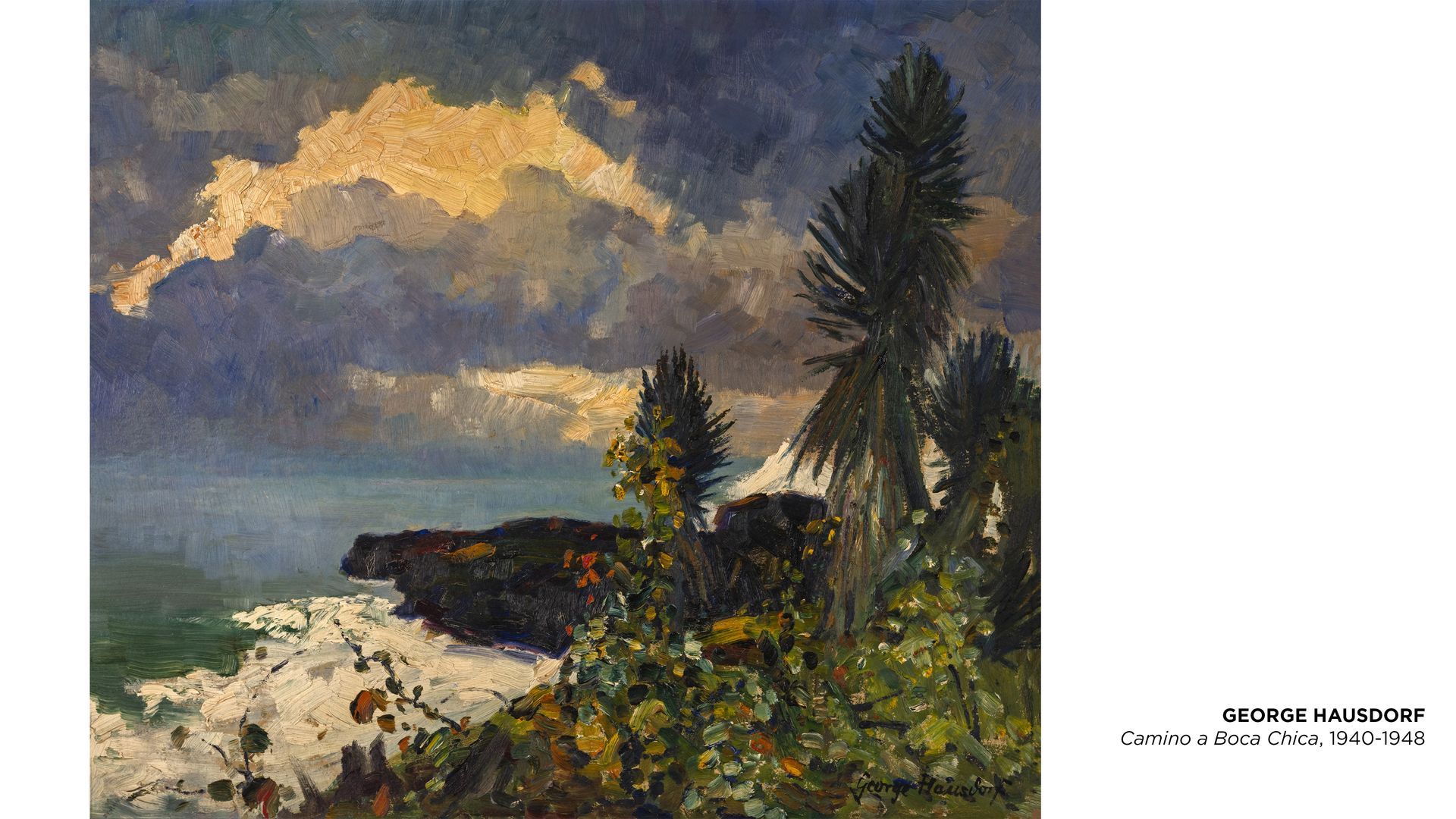

El cruce de la producción de los artistas dominicanos ligados a la herencia del postimpresionismo, junto a la llegada de los artistas europeos del exilio en el primer tercio del siglo XX, representa un primer capítulo de la colección. Este rico periodo de la historia del arte dominicano, marcado por la imbricación de culturas y el proceso de institucionalización del sector artístico y cultural, es el fundamento sobre el que se sustentarán las siguientes décadas en la isla.

El surrealismo cuenta con una destacada representación de artistas locales y extranjeros, y conecta esta primera etapa asociada a las vanguardias con una segunda en la que la colección da testimonio de las corrientes artísticas internacionales como la abstracción geométrica, el arte concreto y cinético, con especial presencia de autores latinoamericanos muchos de ellos residentes en Europa durante largos periodos.

Asimismo, destacan las primeras generaciones de artistas formados en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo, que desarrollarán un trabajo de búsqueda de una identidad nacional, abordando cuestiones relativas al imaginario dominicano, la cultura vernácula y el sincretismo religioso. Por otro lado, en el contexto de la intervención norteamericana de la isla en 1965, se asociarán al compromiso social y político de los artistas dominicanos obras relacionadas en muchos casos con las corrientes del expresionismo figurativo y del informalismo.

Las diásporas hacia Nueva York en la segunda mitad del siglo XX, provenientes de la República Dominicana, el Caribe y varios países europeos, conforman una parte significativa de la colección. En ella predomina la abstracción geométrica y el movimiento "Hard Edge". En el caso de los artistas dominicanos y latinx, esta tendencia se conecta con una crítica social y política vinculada a su éxodo y la búsqueda de una identidad transfigurada, donde se entrelazan aspectos conceptuales y formales del contexto estadounidense con referencias a sus lugares de origen, a la conquista, el exterminio de los pueblos nativos y la herencia afrodescendiente.

La producción contemporánea en la colección también aborda cuestiones relativas a la identidad e historia del Caribe, lugar de encuentros culturales —forzados y voluntarios— y sus posibles relecturas. Los territorios marcados por la insularidad, las migraciones y las cicatrices sociales y ecológicas, resultantes del colonialismo, del desarrollismo, de regímenes totalitarios y del turismo, desvanecen la visión quimérica de la región y ponen en evidencia la porosidad de la violencia como sistema histórico-político, social, racial y de género. Pero todo ello desde un lugar en el que lo lúdico, la música, el color, el ritual y lo sensorial sirven como herramientas estéticas y políticas de celebración y resistencia.